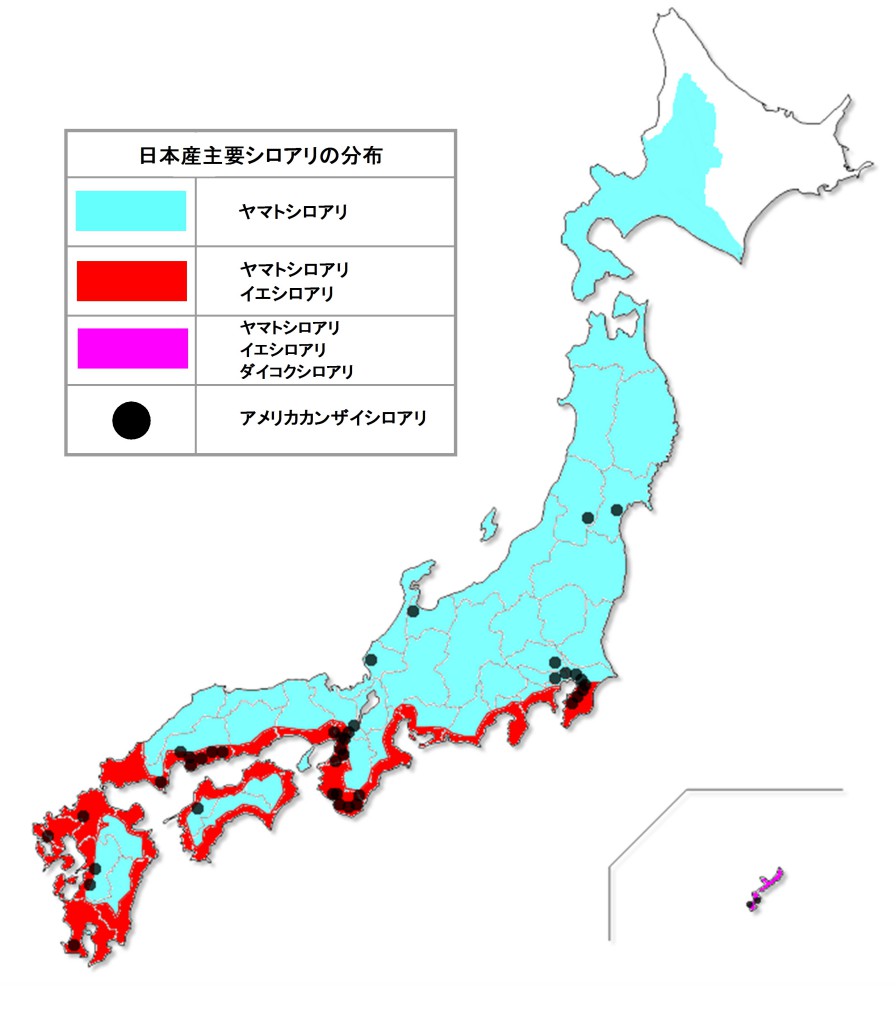

日本に生息しているシロアリ

現在、日本には23種類のシロアリが確認されています。

その中でも、木造住宅に被害を与える代表的な4種がこちらです。

- ヤマトシロアリ

- イエシロアリ

- ダイコクシロアリ

- アメリカカンザイシロアリ

特に、ヤマトシロアリとイエシロアリは日本各地に広く分布しており、

中でもイエシロアリは被害の規模が非常に大きく、家屋の構造に深刻なダメージを与えることで知られています。

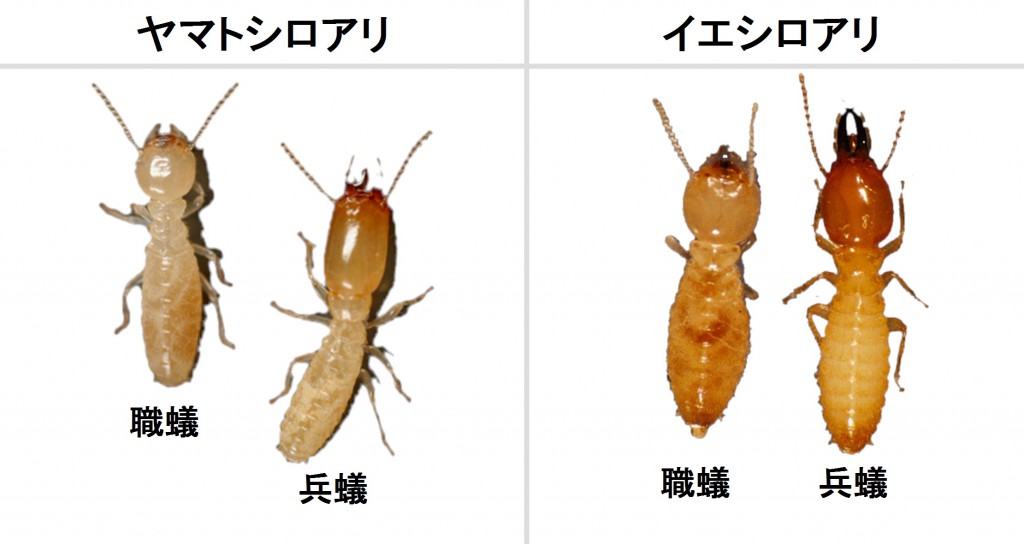

ヤマトシロアリ

排出物や土砂・粘土などで蟻道や加害部の仕切りを加工するが、特別に加工した固定巣はつくらず、加害場所の一つが巣を兼ねています。蟻道によって地中や物の表面を移動し、加害場所を拡げます。蟻道を通して水を運ぶ能力がないので、殆どが常に湿った木材中に営巣します。

イエシロアリ

加工能力は一段と発達し、蟻道の他に特別に加工した固定巣を構築します。この固定巣と加害場所は離れており、蟻道によって連絡されています。水を運ぶ能力があって湿らしながら加害し、蟻道は100ⅿに達することがあるので加害は広範囲にわたります。

主要な加害シロアリの生態について

日本に生息する加害シロアリは、その生態の違いから大きく2つのタイプに分類されます。

- 地下シロアリ型(地中から侵入)

- 乾材シロアリ型(木材の中で生活)

当社が行っている防除処理工事(バリア工法)は、日本国内のシロアリ被害の大半を占める「地下シロアリ型」を対象とした施工です。

代表例としては、ヤマトシロアリやイエシロアリがこの地下シロアリ型に該当し、床下や基礎周辺の土壌から侵入して住宅に被害を与えます。

地下シロアリ型の特徴

日本で確認されている加害シロアリのうち、被害の大半を占めているのが「ヤマトシロアリ」と「イエシロアリ」の2種であり、これらは「地下シロアリ型」に分類されます。

地下シロアリは、本巣(女王・王・兵隊などがいる巣)と、加害する木材との間を「蟻道(ぎどう)」で結ぶという特性があります。

この蟻道は地中約5〜30cmの深さに構築され、基礎や束石の表面に沿って地上へと立ち上がり、建物内部へと侵入してきます。

また、蟻道・蟻土・仮巣などを自ら加工・構築する能力を持ち、目に見えない場所から静かに侵入して被害を拡大させます。

地下シロアリは乾燥に弱く、通常は湿気のある木材を好みますが、イエシロアリは「水取り蟻道」を通じて水を運び、乾いた木材を湿らせながら加害するという特性があります。

そのため、被害は局所的ではなく、建物全体に広がる可能性も高く、注意が必要です。

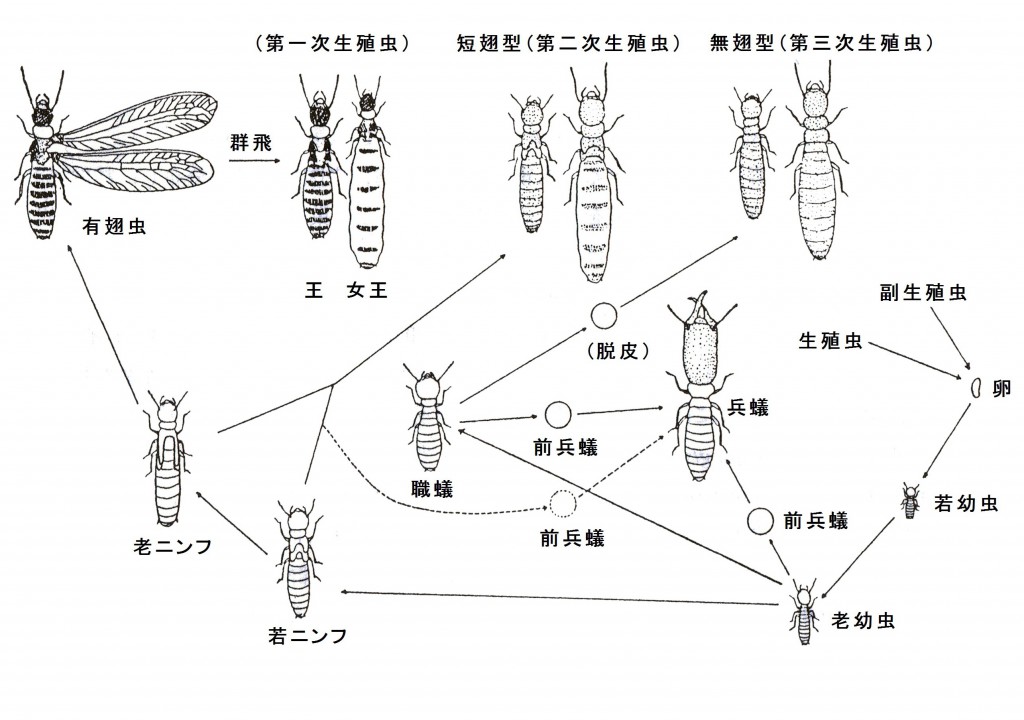

シロアリの階級と分業

シロアリは不完全変態を行う昆虫で、卵からニンフ(幼虫)を経て、最終的に有翅虫(ゆうしちゅう/羽アリ)へと成長します。

しかし、この発育の過程で、すべての個体が羽アリになるわけではありません。

成長の途中から分化し、以下のような階級ごとの役割(分業)を持つようになります。

- 女王・王:産卵やコロニーの維持を担う中心的存在

- 職蟻(しょくぎ):エサの運搬、巣の修復、育児などを担

- 兵蟻(へいぎ):外敵からの防衛を担う戦闘要員

- 有翅虫(羽アリ):新たな巣を作るために飛び立つ繁殖階級

このように、シロアリは多数の個体でコロニー(集団)を形成し、明確な分業体制のもとで社会生活を営む極めて高度な社会性昆虫です。

1.生殖階級(女王・王)

卵を産む役割を担う、コロニーの中心的存在です。

- シロアリの女王と王は常に一緒に生活し、交尾を繰り返しながら産卵を続けます。

- アリやミツバチと違い、シロアリの女王は精子を体内に保存することができないため、雄の存在が常に必要です。

- 成熟した女王は、1日で数百~数千個の卵を産むこともあります。

2.職蟻階級(働きアリ)

コロニーの大部分(約90~95%)を占め、最も働き者の階級です。

- 餌の採取・運搬

- 巣の建設や修復、清掃

- 幼虫・女王・兵蟻の世話と給餌

など、コロニー内のほぼすべての作業を担当しています。

3.兵蟻階級(防衛担当)

外敵からコロニーを守る「戦闘担当」です。

- 頭部が大きく硬質で、大顎が発達しているのが特徴。

- 自力で餌を取れないため、職蟻から口移しで食物を受け取る。

- 初期のコロニーでは兵蟻の割合が多く、発達すると2~3%程度で安定します。

4.有翅虫(羽アリ)繁殖階級

新たなコロニーを作るために飛び立つ、繁殖階級の個体です。

- 春〜初夏(種類によっては秋)に群飛(ぐんぴ)と呼ばれる集団飛行を行い、新しい巣をつくるために飛び出します。

- 飛び立った羽アリの中から、オスとメスがペアになり、地中や木材内部で新しいコロニーを形成します。

- 群飛後は羽を落とし、「新しい女王と王」になる個体として生まれ変わります。

巣と蟻道・蟻土について

ヤマトシロアリやイエシロアリは、通常地中に巣を作り、そこから建物へと侵入してきます。

その際に使用されるのが、「蟻道(ぎどう)」と呼ばれる通り道です。

また、基礎や土台などに土が盛り上げられたりした場合でも、シロアリである可能性が高いので、「蟻土(ぎど)」の確認が必要です。

蟻道とは?

- 地中から基礎コンクリートや束石の表面に沿って、建物へとつながる土や排泄物などで作られたトンネル状の道。

- シロアリは乾燥や光に弱いため、直射日光が当たらない床下などに蟻道を構築します。

- そのため、床下の蟻道の有無を調べることが、シロアリ侵入の最初のチェックポイントとなります。

蟻土とは?

- シロアリが木材の割れ目・継ぎ目・隙間などに詰め込む細かい土状の物質。

- 内部で加害している場合、木部の中にこの蟻土が見られることが多い。

- また、基礎や土台に“盛り上がった土”がある場合も、シロアリの痕跡である可能性大。

シロアリの群飛について

シロアリの巣から、ある時期に有翅虫(羽アリ)が飛び出し、雄雌が対になり、新しいコロニーを創設します。

多数の有翅虫が同時に飛び出すことから、群飛(スォーム)といいます。

ヤマトシロアリでは、西日本では通常4月下旬から5月、東北から北海道では6月に群飛します。

イエシロアリでは、沖縄や小笠原では5月下旬から、その他では6月~7月上旬の温暖多湿な夕方に群飛し、電灯によく集まります。

群飛するかどうかは、当日の温度・湿度・明るさなどの環境条件で決まります。

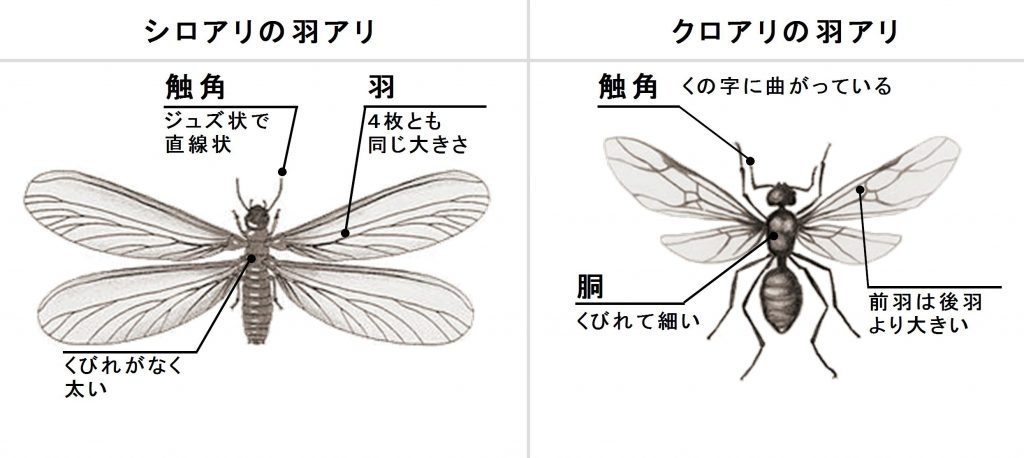

シロアリの羽アリとクロアリの羽アリの違い

シロアリの羽アリとクロアリの羽アリは、見た目で見分けることができます。

シロアリは前後の羽が同じ大きさで、触角は数珠状にまっすぐ、胴体はくびれのない寸胴体型です。

一方、クロアリは前羽が大きく後羽が小さく、触角はくの字型に曲がり、胴体にはくびれがあります。

クロアリの羽アリは、繁殖のために飛び立つもので建物に害を与えることはありません。

ただし、シロアリの羽ありだった場合は構造材に被害を及ぼす可能性があるため、羽アリを見かけた際は早めの点検をおすすめします。

乾材シロアリ型の特徴

乾材シロアリ型には、アメリカカンザイシロアリやダイコクシロアリが含まれ、日本では分布が限られています。

地面や土壌との接触を必要とせず、構造材や家具などの乾燥した木材を直接加害します。

蟻道や巣を特別に加工する能力はなく、加害部の一部に生殖階級を含む小規模なコロニーを形成します。

また、野外の乾燥した枯木にも棲息し、建物内では家具や天井裏などで被害が進行することがあります。

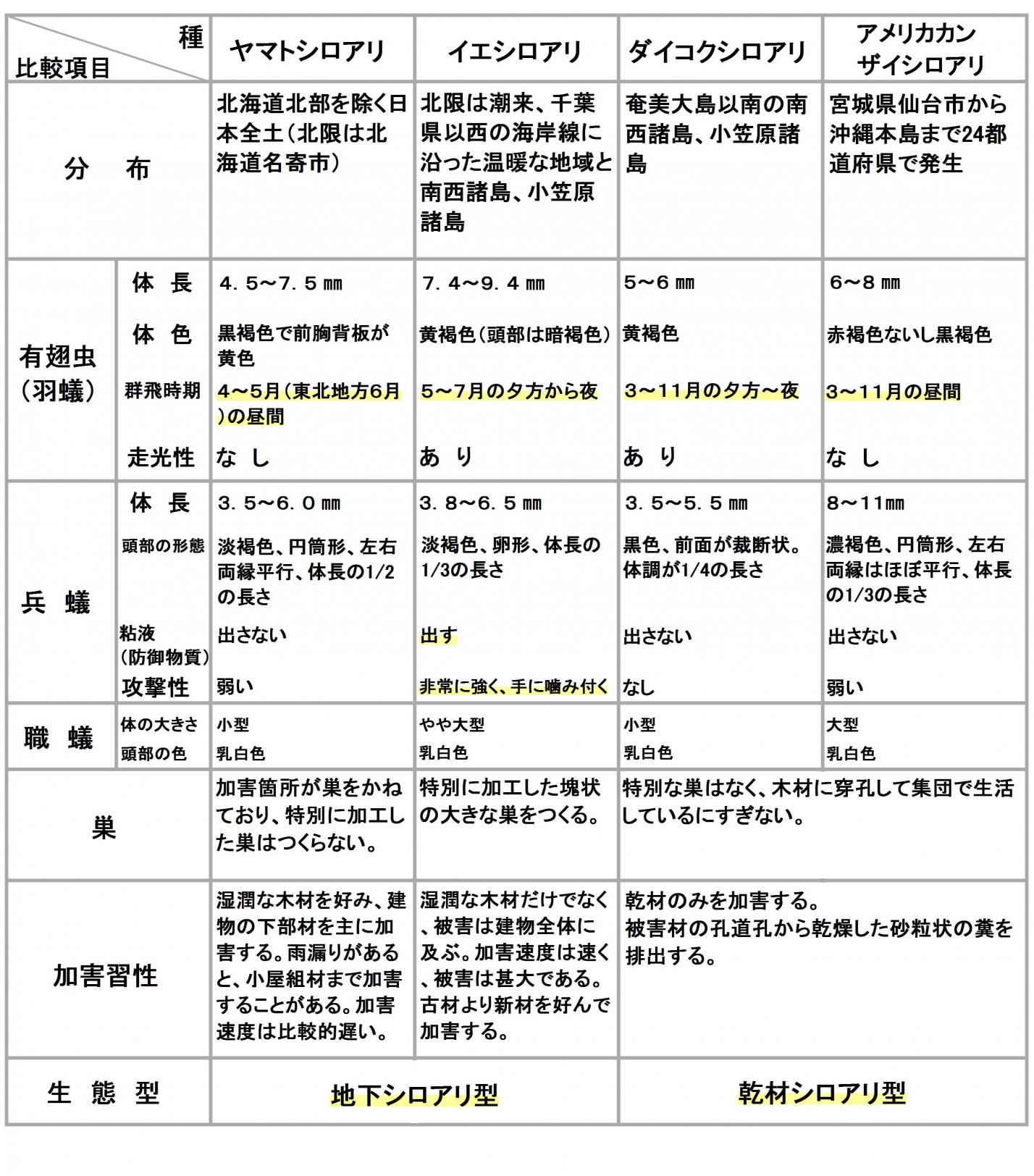

日本の建築物を加害する主要シロアリの比較表

日本しろあり対策協会、白蟻防除施工士教本参照

シロアリからお住まいを守るために

シロアリは、見えないところで静かに建物をむしばみ、気づいたときには大きな被害につながっていることもあります。

大切な家を長く安心して住み続けるためにも、早めの点検・予防処理が最も効果的です。